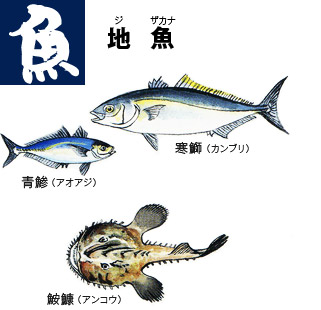

食用にされるアンコウのほとんどは雌、重さは小さいものでも15キロ、大きいものになると35キロにも及ぶ。肝、えら、ひれ、皮、ぬの(卵巣)、袋(胃)、大身(身)をアンコウの七つ道具といい、骨以外はすべて料理に用いられる。皮や肝はとりわけ美味、皮は糸造り、肝は肝さしにするが、いずれの部分も必ず火を入れる。最もポピュラーな調理法はこの七つ道具と季節の野菜、焼き豆腐などで作る「アンコウ鍋」。出し汁、みりん、砂糖、しょうゆで割り下を作り、味はやや濃い目に決める。

大身を刺身にして食べる「あん刺し」も生食は禁物。三枚におろした身を霜降りにし、青じそ、菊の葉、黄菊、あさつき、紅葉おろしなどをあしらってポン酢で供する。

寒ブリを一口大に切り、醤油に数分漬けておく。暖かい御飯の上にこれをのせ、沸騰したお湯をかけて、のり・きりごま・わさびをのせていただく。脂ののった寒ブリは格別、贅沢な一品。

![]()

ダンワ(イヤだ)

(例)オイダケ、ダンワ

私だけは、イヤだ

![]()

節分の夜、船主の家々を回っていた江戸時代からの風習があり、その豊漁を願い、祝う気持ちが“鯛・鯖売って”の行事になっている。子供たちが、大きな袋を持って西長島地区の家々を「鯛さま売って」と祝儀言葉を掛けながら回り、お菓子などを貰う。

人魚の口

むかし、むかしのことです。長島浦の沖にある大島や佐波留小島の海底には、人魚がすんでいたということです。 若くて美しい娘の姿をしている人魚のことですから、若い漁師などはつかまえたくてうずうずしているのですが、年とった漁師たちは若者たちに、そんなものは捕らえたらすぐ放せと言い聞かせたものだそうです。それは人魚は縁起の悪いものとされていたからです。なにしろ、とびきり口ぎたない言葉の持ち主だったということです。

しかし、年とった漁師たちは、それほど人魚のことを心配していなかったようです。というのは昔から陸に上がった人魚なんて見たことも聞いたこともないのですから。同じ海に住む、あやかしの仲間でも河童となると、陸に上がって大失敗をやらかした話はもうザラにあるといいますのに。人魚は利口ですばやいものですからめったなことでは漁師につかまるようなことはありませんが、それでも十年に一度くらいは、ぼんやりしたのもいて網にかかることもあったそうです。そんなとき、よろこんだ若者が、年寄りたちのとめるのもきかず、カンコ(船底)へおしこもうものなら大変です。「このアンゴ(馬鹿)よう、ゾブクロ(臓物)よう、おどれらかか(嫁)もろても、マンボ(間ぬけ)のあかイワシ、子どもうんでも、ガリクソ(ワンパク)たれのグウタロのマンキンタンで、カンカラコボシにしりの穴ひきぬかれて、河口あたりでなんまいだあのさんたろじいじゃ」こうなると、縁起かつぎの漁師は、こうさんです。人魚を海へ投げこんで、にげかえるというわけです。

口ぎたない人のことを人魚の口というようになったのも、こんなことからだということですし、ここらあたりの女の人は、美人で気が強くて、口が悪いのも、少し人魚の血がまじっているせいだということですよ。